航空技術危機管理学科

危機管理学部

航空技術危機管理学科

航空安全と技術に精通した人材を

育成する学科

航空技術危機管理学科の特色

航空技術危機管理学科では、航空機の操縦や整備に関する専門知識に加え、空の安全を守るための危機管理能力を身につけます。航空運航やドローン操縦、航空整備など幅広い分野に対応したカリキュラムを通じて、平常時から非常時まで対応できる人材を育成。現役の航空業界出身講師による実践的な授業や、充実した実習設備により、現場で即戦力となるスキルと判断力を習得します。卒業後は、航空会社や空港関連企業、ドローン分野など多彩な進路が開かれています。

航空技術危機管理学科の3つの強み

施設紹介

01

Flight Training Device

(模擬飛行装置)B737-800

多くの航空会社で使われているボーイング737のFTDがあります。エアラインで行われるようなCRM、2MANコンセプトなどの訓練も行います。

02

Flight Training Device

(模擬飛行装置)G58

計器飛行証明を取得するのに行う小型双発機G58のFTDがあります。

03

ターボファンエンジン JT9D

(航空機格納庫)

航空整備技術の教材として、ボーイング767に搭載されていた双発中型旅客機用のジェットエンジンを使用しています。キャンパス内の格納庫に搬入されたこのエンジンは、吸気口だけでも人の背丈ほどあるほど巨大です。実物を用いた実習により、エンジンの構造や機能に対する理解が飛躍的に深まり、実践的な学びが可能となります。

04

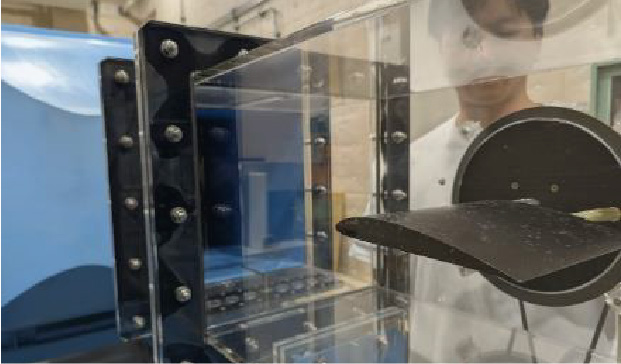

低乱風洞実験装置

(風洞実験室)

風洞という風が流れる装置の中に翼の模型を置き、揚力(浮かび上がる力)や抗力(進むのをさまたげる力)を測定します。流れの様子や圧力も観察できるので、翼の形を工夫して、より効率よく安全に飛べる設計につなげることができます。航空工学の基礎が身に着く、とても重要な実験です。

05

ドローン操縦コース設計

(体育館)

3年次に開講される「ドローン操縦実習」では、学生が自分たちで体育館内にドローン用の飛行コースを設計し、そのコースを使って実際にドローンを飛ばす訓練を行います。操縦の技術だけでなく、安全性や効率を考えたコースづくりにチャレンジしています。

カリキュラム

専攻科目

- 学部共通基礎科目

-

- 危機管理学入門

- 危機管理と社会制度

- 国際協力論

- 救命救助法入門

- 消防と防災

- 教養ゼミナール

- キャリアデザインⅠ

- キャリアデザインⅡ

- 就業力育成特論

- ボランティア活動

- 無人航空機概論

- 無人航空機操縦実習

- 日本語基礎Ⅰ

- 日本語基礎Ⅱ

- デジタル日本語

- 学科基礎科目

-

- 航空技術危機管理概論

- 航空技術概論

- 航空技術危機管理基礎

- 航空技術の基礎

- 航空技術危機管理特別実習

- 自然災害論

- リスク認知論

- 基礎数学

- 基礎数学演習

- 実用数学

- 実用数学演習

- 応用数学

- 応用数学演習

- 想像ものつくり実験

- 物理学Ⅰ

- 物理学Ⅱ

- 物理学実験

- 情報リテラシー

- 基礎統計学

- 応用統計学

- 専門科目

-

- 安全機械工学基礎

- 安全機械工学応用

- 安全機械工学演習

- 流体力学及び演習

- 熱力学及び演習

- 材料力学及び演習

- 機械力学及び演習

- 安全設計

- 材料学

- 図学・製図

- CAD演習基礎

- CAD演習応用

- 人間工学

- 電気電子工学基礎

- プログラミング実習

- 動力の安全制御

- 安全機構学

- 安全機械制御演習

- 危機管理工学実験

- 資源エネルギー論

- 原動機基礎

- 原動機応用

- 軽構造機器の構造と設計

- 構造実習

- 発動機実習

- 空気力学

- 航空工学

- 航空工学演習

- 航空整備総合演習

- ドローン工学論

- ドローン情報処理

- ドローン製作実習

- ドローン操縦実習

- ドローン管制

- 気象学

- 無線工学

- 無線法規

- 無線通信

- 航空法規

- 実務英会話Ⅰ

- 実務英会話Ⅱ

- 実務英会話Ⅲ

- 実務英会話Ⅳ

- 航空英語Ⅰ

- 航空英語Ⅱ

- 航空英語Ⅲ

- 航空マネジメント概論

- 航空業務概論

- 航空・空港学概論Ⅰ

- 航空・空港学概論Ⅱ

- 航空・空港学概論Ⅲ

- 航空救命援助概論

- ホスピタリティ概論

- ホスピタリティ基礎

- スピーチコミュニケーションⅠ(英語)

- スピーチコミュニケーションⅡ(英語)

- スピーチコミュニケーションⅢ(英語)

- スピーチコミュニケーションⅣ(英語)

- 計器飛行

- 航空機運航学概論

- 航空機運航の原理と応用

- FTD操縦実習基礎

- 航空機運航と航空安全

- 大型機のライン運航と整備

- 航空操縦学入門

- 航空航法

- 航空機の取扱い

- 操縦実習初級

- 操縦実習中級

- 操縦実習上級

- 事業用操縦実習

- 操縦実習総合

- 操縦学総合演習

- 事業用航空機の取扱い

- 計器飛行総合演習

- 計器飛行実習総合

- FTD操縦実習Ⅰ

- FTD操縦実習Ⅱ

- 航空概論Ⅰ

- 航空概論Ⅱ

- クルー・リソース・マネジメント

- JET機運航概論

- 航空機性能

- 航空機の運航と整備

- 総合科目

-

- 航空技術ゼミナール

- 卒業研究